本文没有使用任何猎奇惊悚的剧照,但内容涉及剧透,推荐观影后阅读。

只有不断花样翻新地分裂那些它打算统治的人,它才能维持自己的统治。

——费代里奇《凯列班与女巫》

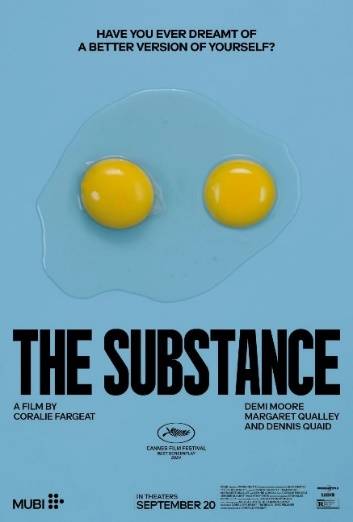

《某种物质》讲述了一个关于分裂的故事——只不过这里的分裂并非指性别等级。影片由黛米·摩尔和玛格丽特·库里领衔主演,二人分饰主角及其在“某种物质”作用下裂变产生的年轻版本,以专业精神和高超演技合作呈现了这部现代世界的怪诞之歌。法国导演科拉莉·法尔雅长年深耕于 恐怖血浆片 创作,凭借自编自导《某种物质》成为刻写人类身体、探索社会批判的新一代大师,获得了今年戛纳主竞赛单元最佳编剧奖。与导演2017年的长片首秀《复仇》相比,一炮而红的《某种物质》触发了更加深沉的社会政治机运。

剧情本身包含的身体生理分裂和在观众中激发的社会意见分裂,已经形成了一个现象级场域,令这部小众cult片大有复刻《芭比》(2023)之势。不过,《某种物质》也同《芭比》一样,其诸多要件展现了向传统的回归。主角找寻并沉溺于“不老泉”的永恒动机,蕴含了追求青春永驻、长生不死的经典母题。在超现实力量辅助下消耗分身青春的设定,则暗暗呼应着以画像面容为代价释放堕落与罪恶的道林·格雷。

然而,电影匠心独运,并不因原创性而受限。 《某种物质》的人物形象和剧情设计,像社科文献一样精巧和概念化。 我们在影片中只能看到有限的人物交互与社会关系,以及高度凝练又回环印证的对白,几乎所有角色都思维封闭乃至卡通化,故事情节剪掉了复杂世界无序的旁枝,事态发展全部遵循单一的极简逻辑。 影片镜头也颇为考究。 画面鲜艳的几何布局突出了现代的悬置和失真感,不少拍摄角度也展现了出色的情绪渲染力,生动传达人的境遇和内心波澜。同样可圈可点的还有不时聚焦的食物暴力——例如开篇惨不忍睹、乖张至极的剥虾名场面,主角焦虑地刺穿马提尼橄榄和狂怒中的轰炸式烹饪。

《某种物质》似乎借肉体恐怖提出了一条道德警示,告诫女人们克服年龄和外貌焦虑,追求一种更加本真、自在的生活。然而,我们推荐观众着眼于故事的社会性,将影片理解为一则现代寓言。在资本主义系统中,主角服膺于娱乐圈规则挣扎求存,正是这套规则利用欲望造成了身体的分裂,把人变成女巫乃至畸形怪物。在主角自愿使自己的身体成为大他者欲望的客体之时,具体的剥削制度正隆隆作响。

伊丽莎白·斯巴克(黛米·摩尔饰)是一名好莱坞过气影星,曾在聚光灯下倾倒众生,年岁渐长不复光鲜,眼下在一家娱乐公司的早间健美操节目担任领舞。在靠脸吃饭的娱乐界,50岁的伊丽莎白同时迎来了容貌焦虑和职业危机。老板哈维以年老色衰为由开除了她,也伤害了她的自我认知。

在一场交通事故后,伊丽莎白意外接到“某种物质”的广告,据称这种荧光色药品能够使人变得“更年轻、更漂亮、 更完美 ”。心碎的伊丽莎白按捺不住,急于重返舞台,因此向神秘组织订购了“某种物质”,并在注射后分裂出了玉貌花容的苏(玛格丽特·库里饰)。

苏迅速返回电视台取代了伊丽莎白的位置,成为娱乐界冉冉升起的新星。然而,“某种物质”规定了她们“二”人活动的限度。两具身体必须每七天轮流生活、交替沉睡,不得有误;苏还要日日注射母体伊丽莎白的脊髓液来保持机体正常。但规则就是用来打破的。苏一晌贪欢,自作主张延长了活动时间,导致伊丽莎白的身体发生畸变。伊丽莎白惊恐之余,既面对苏的美丽感到自卑,在自己的时间里逐渐放弃生活,也嫉妒苏的公众成就,不满她完全抹杀自己的牺牲。陶醉于名利场的苏也为七天一轮让渡时间十分不甘。两者的矛盾趋于激化,导致苏彻底打破平衡,开启了对伊丽莎白年华的无限抽取。当伊丽莎白终于再度恢复意识,她的身体已经变异成白发尽落的老妪,这使她终于下定决心结束一切,却在扼杀苏的关键时刻再次动摇。被抢救回来的苏气急败坏,将母体狂殴致死。

击杀伊丽莎白后,苏急忙赶往主持年终庆典,她的身体却开始崩解。绝望之际,苏再次注射“某种物质”,这次分裂出的却并非妙龄少女,而是一个全身器官错位的怪物。尽管如此,她依然盛装打扮按时登场。可以预料,目瞪口呆的众人对她大肆攻击,伊丽莎白/苏最终血洒舞台。

如果说《某种物质》具有一个最鲜明的主题,这个主题就是欲望本身。 在纸醉金迷的环境中,对于为之生为之死的伊丽莎白来说,生命力与爱欲完全同质,她渴望用自己的活力滋养整个娱乐体系及其欲望,以此为生命价值所系。“某种物质”催化的身体裂变,似乎依托人体在药理作用下释放生物机能(细胞分裂)。像毒品一样,“某种物质”如同资本的游戏,其功能在于加速榨干使用者的生命力。由于无尽欲望的存在,使用指南中的七日循环根本不可能维持平衡。拥有“完美”身体的苏,就是女性身体欲望的化身,她贪婪、自私、不计后果,无限索取并终结了伊丽莎白的生命。

我们可以看到,“某种物质”销售方反复提醒“记住,你们是一个人”对欲望没有丝毫约束力,却能轻松拿捏作为母体基质的伊丽莎白,使她甘愿将全部身家性命倾注其间。母体孕育了欲望,并为欲望尽情发挥无节制的扩张力和破坏力提供了土壤。主体能够察觉到欲望的控制权和吸血效应,即便如此,伊丽莎白依然沉迷其中,对欲望难以割舍。

通过身体分裂,苏的生活独立出来,同时也明晰了欲望的边界和内涵。伊丽莎白在苏(也就是自我欲望)的面前自惭形秽,主动放弃了生活,迷失了主体性。但这并非终点,因为人与毁灭性欲望无法长期共存。“记住,你们是一个人”意味着你与你的欲望本为一体,然而,若欲望早已成为菟丝花一般异己的存在,它爆发出的恨意甚至能够吞噬母体。

苏诞生于“某种物质”,诞生于伊丽莎白的身体,也诞生于这个审美单一和予取予夺的资本主义娱乐体制。结尾高潮处,怪物在舞台上喷射血浆的情景因酷似《魔女嘉莉》(1976),往往被解读为对加害者和旁观者极致愤怒的复仇行为(在导演本人的访谈中亦然)。但是,此时的伊丽莎白全凭本能行事,她的无所畏惧似乎也反映了某种程度的无能为力。比起公开抗议,满屏血浆更像是痛苦激发的崩溃——把这样字面意义上的“炸裂”理解为一种狂暴的自由进行欣赏,不啻为我们的自我安慰。此类身体非人化后遭遇的社会暴力,令人想起《变形记》中格雷戈尔·萨姆萨的枯萎和空洞化。伊丽莎白的死无疑意味着从绝境中解脱,她没有从挥洒血浆中获得任何快感,也没有对掌握暴力和权力的一方造成实质伤害,她只是被耗尽了,躺在名利漩涡的核心,在对自己青春与成功的回忆中消逝。

[奥地利] 弗朗茨·卡夫卡著,彤雅立译:《变形记》,北京燕山出版社,2020-1

真正具有攻击性的是电影的镜头语言。老板哈维和其他管理成员总是被置于严重挑战观众边界感的广角镜头中,露出一副张牙舞爪、寡廉鲜耻的嘴脸,他们面孔丑恶、审美低陋、举止粗俗,待人时而颐指气使时而阴阳怪气,就差在脑袋上贴着“观众必须厌恶我”的标签。《某种物质》还传达了对性缘倾向的公然蔑视,导演十分刻薄且尖锐地安排了大量性暗示镜头。这一做法引发了争议,即女导演是否有权以批判的名义一比一复刻男凝。不过,与《可怜的东西》(2023)这种主旨不明的色情片相比,对苏的身体特写具有非常简单粗暴的意味,它暗示观众,苏的热舞另有观看者在场,而那些人正是电影讽刺的对象。人们会注意到,影片镜头和公司录制镜头中的画面完全一致,这几乎在明确要求有羞耻心的观众自觉与影片中隐身的看客拉开距离。

另有批评声指出,《某种物质》对丑陋的猎奇式呈现构成了对女性身体的二次剥削,伊丽莎白的性别身份也会加剧女性形象的扁平化和刻板印象。这些问题涉及影片的主旨和社会影响,我们或许可以置诸更广阔的背景中详加考察。

导演将这部电影定位为一部超现实恐怖片。对于某些影片来说,肉体恐怖只是刺激感官的噱头,然而在现实主义语境下,我们不能不怀疑伊丽莎白/苏的身体畸变是剥削的具象化,蕴含着她们所遭受的暴力。既然确定了受害者,《某种物质》又如何表现加害方呢?

超现实主义风格的画作《无望》(弗里达·卡罗绘,布面油画,1945年)描绘了画家伤病期间遭遇强制进食的痛苦

新年晚会上,哈维面对股东们洋洋自得:“是我一手打造了她”,下一秒怪物形态的伊丽莎白/苏就款款登场。电影似乎试图在把公司管理者塑造为齐泽克笔下“体系性暴力”的人格化,只不过这一体系也包含了伊丽莎白被驯化的自我,因此造成了一定混淆。找不到个体作为罪魁祸首,恰恰是“体系性暴力”最显著的特征。

这种语焉不详形成了对观众的挑战和审判,甚至一度产生了电影内外的观众互文,令人物和主演真实陷于资本主义摧枯拉朽的刻奇和隐蔽的性剥削中。

《某种物质》的主题并不纠结于年老色衰和青春靓丽的对照。对比社交媒体上该不该“服美役”的相关讨论,问题不在个体追求美,而是存在一个他者——隐姓埋名、肆无忌惮地消费着身体单一、媚俗、病态的“美”。这个他者利用奇异化的身体来满足消费性欲望,而商品化则不断赋予欲望新的内涵和形式。在资本主义这个靠山下,他者可以通过发掘身体的交易价值,利用欲望剥夺主体对身体的控制,堂而皇之地要求获得身体的塑造权和解释权。

伊丽莎白的行动就不是由所谓天然爱美之心驱动的,她从头到尾都释放着被爱的欲望,这在她的自恋和自我厌弃中尤为明显。她喜欢别人送来生日祝福,玫瑰花上的便笺“祝你步步生莲(Break a leg)!人们会爱你的”是她决定留苏一命的直接原因,因为苏将代表经历了不可逆转的苍老的她,去享受人们的欢呼和喜爱。空荡荡的房子也包裹了某种现代风格——内心的虚空和社会关系的缺失。伊丽莎白一直孤独无助,这种常年异化或疏离的生活状态造成了分裂的隐患。她从始至终唯一一个人性爆发时刻,就是努力接触并回馈老同学的善意,准备发展一段打破自我桎梏的社会关系。不幸的是,伊丽莎白在斗争中被自卑击溃,在欲望中越挣扎陷得越深。

这就是《分成两半的子爵》在现代语境下“分裂、残缺、不完整和自我敌对”的人。只是伊丽莎白以顺从来应对这场分裂危机。

另一方面,影片对外在压迫力量进行了更细致的审判。伊丽莎白被苏榨取后老化变形的身体,以及最后的怪物状态,都在大荧幕上得到了毫不留情的恐怖展示,这反过来使观众们亲身体会了社会恶意的形成与扩大。

借助意大利学者西尔维娅·费代里奇在《凯列班与女巫》中构建的隐喻系统,在“某种物质”催化分裂后,伊丽莎白的视觉形象先后经历了女巫化和凯列班化。女巫形象源于莎士比亚传奇剧《暴风雨》中的邪恶女巫西考拉克斯;凯列班则是上述女巫之子,一个卑劣的混血儿,如今常被视为遭受剥削和污名化的无产者,以身体作抵抗。意识到苏的背叛后,伊丽莎白时而歇斯底里,时而阴暗爬行,但她仍保有一定神秘权力,能够选择自己的未来(这一权力也行将失去)。此时此刻无人猎巫,但在观众眼中,伊丽莎白已经初具一个嫉妒、邪典、癫狂、欲念旺盛的当代女巫形象。

而到了凯列班阶段,怪物形态的伊丽莎白一无所有,她混乱拼接的肢体扯烂了蓬蓬裙,只能艰难地刺破皮肤戴上耳坠,用卷发棒修饰稀疏的毛发。但细细想来,伊丽莎白/苏身体的变态,如何不可以称作一场病急乱投医的科学事故?怪物形态固然是欲望的结果,但这种结果的呈现直接来源于观看。如果剧里剧外的观众给扭曲的肢体贴上诸如“丑陋”“恶心”的判决,对她的愚蠢盲目报以嘲笑,无疑在影片的暴力外构成了另一重侵犯。《某种物质》激进地以夸大污名化来讽刺污名化。

费代里奇指出,猎巫运动是资本原始积累时期控制妇女身体的一种手段。而到了资本的“实际吸纳”阶段,社会欲望体系已经能做到把人从身体上变成女巫,最终在闪光灯下完成猎杀,甚至享受并消费猎杀时刻产生的快感。

在影片最后整个身体被砍倒后,伊丽莎白的脸爬到自己的星星上,化作一滩血污。第二天清晨,星光大道的扫地机照常清理,地面光洁如初,仿佛什么都未曾发生。这一幕凝聚了伊丽莎白执念之坚固的悲哀,也直指资本主义生命政治对死亡的冷漠。掌权者发明了这种更高效的剥削方式——依赖于人的自发性,换言之,必须激发欲望,诱使人们自主献祭身体。他们的结论只能是受害者变美成瘾,自作自受。

在更深层的肌理上,《某种物质》并不是针对父权制和妇女处境的批判大戏。伊丽莎白·斯巴克本就如星星般闪耀(她的姓Sparkle含有鲜活、闪烁的意蕴),女人们应该通过提高修养从虚荣里抽身,主动拒绝社会偏见,接受自己的“不完美”,这种结论本身当然没错,只是简化了影片单线情节下庞杂的社会性。 只要商品的交换逻辑依然控制人们的身体,社会的权力阶层依然在呼唤欲望中有利可图,所谓的“不完美”就始终在场。 浴室内,伊丽莎白为了苏的生成而承受的巨大痛苦,浓缩了千百年来人们脸上覆铅、内脏移位、扭曲足骨种种自愿施加给自己身体的暴力;她的衰败和失控,则具象化了迷幻剂和毒品的敲骨吸髓。 在这部血泪史中,无数不具名的“某种物质”刺激了主体的欲望和分裂,服务于资本主义系统性的欲望结构和身体消费事业。

值得庆幸的是,在日常世界中,弱势者的自我意志和社会关系有能力隔绝并抵抗这种侵扰。《某种物质》则通过超现实技法极端恐怖的演绎,再现了资本主义欲望体系如何用自己的标准彻底驯化人的身体和意志,将孤独的个体生吞活剥。

参考文献

Ernesto Diezmartínez, “Los cuerpos deseados de Coralie Fargeat”, https://letraslibres.com/cine-tv/ernesto-diezmartinez-la-sustancia-coralie-fargeat/

深焦DeepFocus:《厌女背后的真实世界:肉体、感官、暴力、鲜血》,https://mp.weixin.qq.com/s/xf9KT1jVNjNmhQi9aaORgA

Obelisk Art History: “Without Hope”, https://www.arthistoryproject.com/artists/frida-kahlo/without-hope/

尤瑟纳吾:《当女人的身体是自己的邪典》,https://www.douban.com/doubanapp/dispatch/review/16240136

*导演法尔雅首部长片Revenge(2017)在大陆的常用译名为《复仇战姬》,该译法过于刻奇,文中直译为《复仇》,特此说明。